増える放置された木造戸建住宅

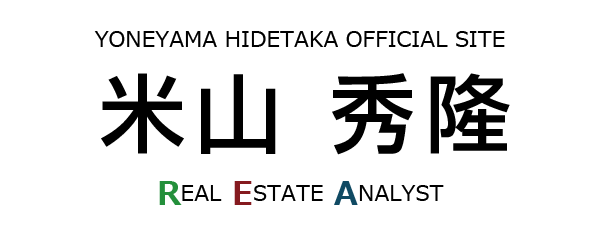

総務省「住宅・土地統計調査」(以下、住調)によれば、2018年の空き家数は849万戸(図1)、空き家率は13.6%と引き続き、増加、上昇した。5年前に比べ、増加、上昇のペースが鈍化したが、これは空き家のうち、「賃貸用」、「売却用」、「二次的住宅(別荘等)」の増加が頭打ちになったことによる。しかし、空き家のうち最も問題とされる「その他」の空き家は増加を続けており、その意味で空き家問題は深刻となっている。その他の空き家は、空き家の状態になっても、借り手や買い手を募集していない住宅で、近隣に悪影響を及ぼす問題空き家やその予備軍が含まれていると考えられる。その他の空き家の7割が木造戸建てであり、世の中で空き家問題としてイメージされる、放置された一軒家がその他の空き家に含まれている。

空き家率を持家系(その他空き家/(居住世帯あり持ち家+売却用空き家+二次的空き家+その他空き家))、借家系(賃貸用空き家/居住世帯あり借家+賃貸用空き家)に分けて算出してみると、借家系は頭打ちになっているが(2013年18.4%→2018年18.5%)、持家系は上昇を続けている(2013年8.6%→2018年9.4%)[1]。また、共同住宅(非木造)の空き家率は横ばいであるが(2013年16.0%→2018年15.9%)、戸建住宅(木造)の空き家率は上昇を続けている(2013年9.7%→2018年10.2%)[2]。これらからも、持ち家系、木造戸建の空き家率が上昇していることがわかり、これらは放置された一軒家の増加というイメージと合致するものである。

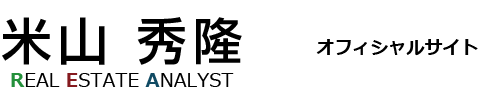

一方、その他の空き家の住宅総数に対する比率(その他の空き家率)を都道府県別でもみると、この5年間でほとんどの都道府県で、その他の空き家率が上昇している。この比率は高齢化率との相関が高く(図2)、今後、高齢化率が上昇していくにつれ、どの都道府県でもその他の空き家率が上昇していく可能性が高い。すなわち、今後、高齢化がさらに進んでいくにつれ、問題空き家の比率が高まっていくことは確実である。

廃屋増加の可能性

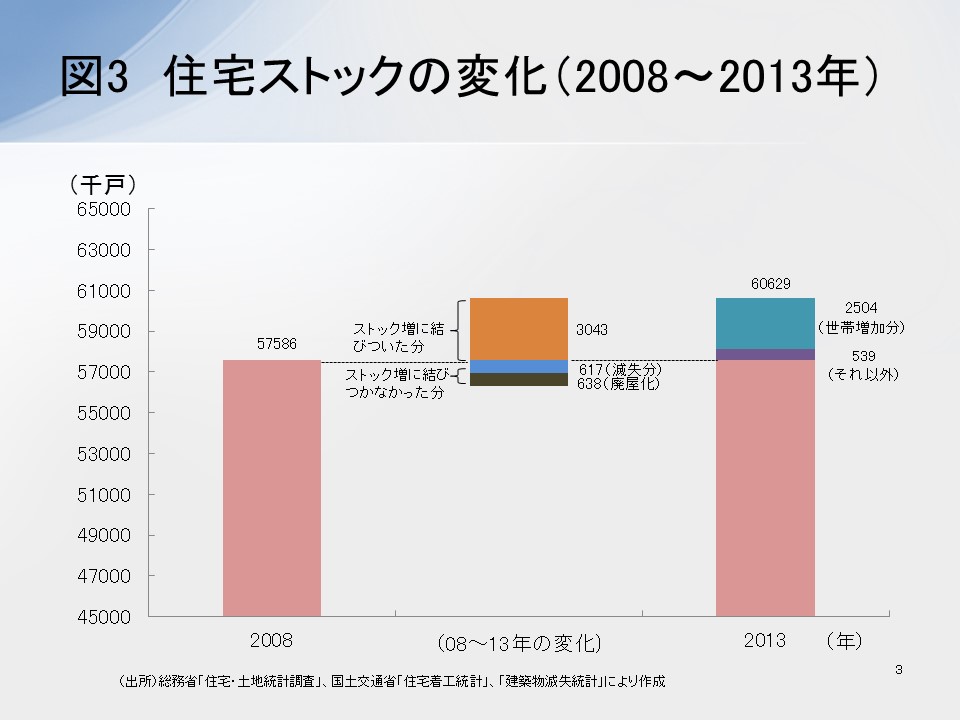

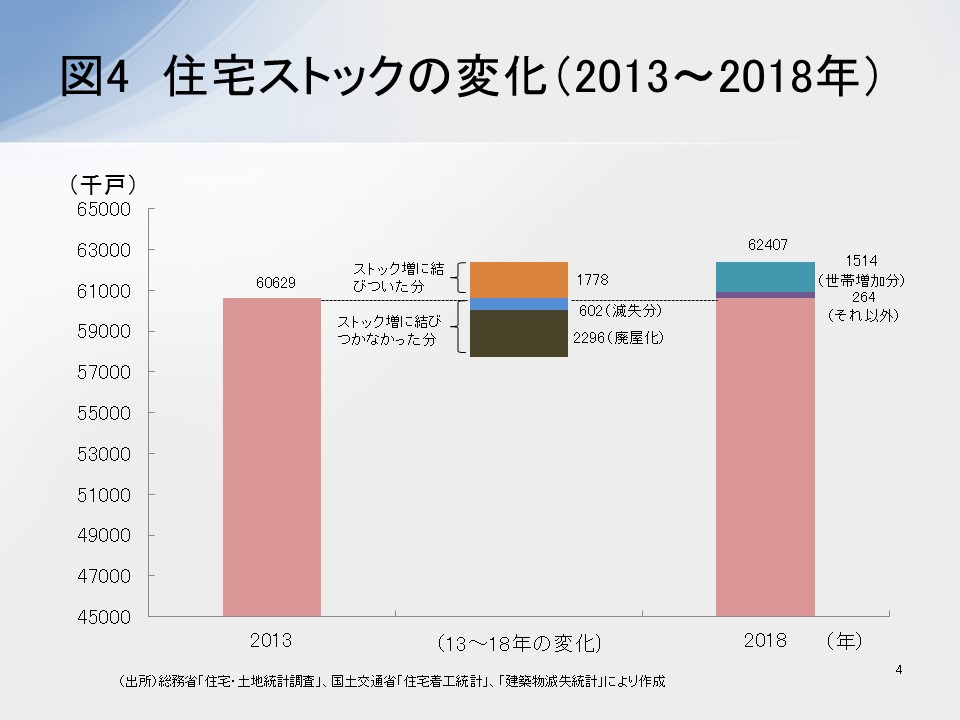

このように、2018年住調からは、木造戸建を中心とする空き家問題の深刻化を読み取ることができるが、実はそれ以上に気になる部分がある。フロー(新設住宅着工)とストック(住調の住宅総数)の関係である(図3、4)。2013年の住宅総数(ストック)に、2014~18年の新設住宅着工戸数(フロー)を足し、そこからその間に取り壊されたものなどを差し引いたものが、2018年の住宅総数になるという関係にある(図4)。つまり、5年間の新設住宅着工戸数の合計は、そのままストックの増加になるわけではなく、ストック増加に結びついた部分とストック増加に結びつかなかった部分とに分けられることになる。

さらにストック増加に結びついた部分については、世帯増加(居住世帯ありの住宅数増加)に相当する部分とそれを超えた部分とに分けられる。すなわち、ストック増加分は、世帯増に応じた必要なストック増と考えられる部分と、それ以上に増えている部分とに分けられることになる。

一方、ストック増加に結びつかなかった部分については、取り壊しなど滅失した部分以外には、住調の調査対象とならなくなった部分が含まれている可能性がある。滅失戸数を把握できる統計としては、すべてを把握できているかどうかについては疑問もあるが[3]、国土交通省「建築物滅失統計調査」がある。一方、住調の調査対象には、住むことのできない廃屋は含まれていない[4]。廃屋化し住調の対象にならなくなれば、その分が住宅総数からが抜け落ち、ストック増加に結びつかない部分が増えることになる。

1998年から2018年まで5年ごとにフローとトックの関係を見ると、直近の5年間(2013~18年)で、前の5年間に比べて、ストックに結びつかなかった部分が大きく増加していることがわかる。ストック増加に結びつかなかった部分のうち、建築物滅失統計調査で把握できる滅失戸数の部分以外には、廃屋化した住宅が含まれている可能性がある。むろん、ストックとフローの数値の間には、統計上の齟齬や誤差脱漏も含まれていると考えられる。また、廃屋化した疑いのある住宅が229.6万戸というのも多すぎる。しかし、その中には廃屋化した住宅も少なからず含まれている可能性があることを、フローとストックの関係は示している。

このように、過去5年間でその他の空き家とともに、住めなくなった住宅(廃屋)が増えたとすれば、空き家問題はこの間、より一層深刻さの度合いを増したことになる。現存している住宅には、買い手も借り手も募集していないその他の空き家というステータスの次の段階として、もはや住むことのできない廃屋というステータスがあり、住調では廃屋は調査対象外のため、もし廃屋が急増しているとすれば、この統計で空き家問題を語るということが、限界に達しつつあるという可能性に今後は注意を払っていく必要があると思われる。

2018年住調に見る政策効果と市場の変化

なお、空き家問題に対しては空家対策特別措置法が2015年に施行され、問題空き家を代執行したり、自主的解体を促すための補助金を出したりする施策が全国的に取られるようになったが、これが持ち家系、あるいは木造戸建の空き家率上昇に歯止めをかける効果があったかといえば、マクロではそうした効果があったとはいえない。また、滅失統計で見ても、2013~18年の5年間は前の5年間に比べて滅失戸数は減少しており、除却促進について法律の効果があったということは難しい。

さらに付け加えると、この5年間では、2015年1月の相続課税強化の影響で、節税対策で土地オーナーが賃貸住宅を建設することが増え、将来の供給過剰が心配された。しかし、借家系の空き家率はこの5年間では横ばいであり、マクロでは、賃貸市場は供給過剰の状態に陥ったわけではないことがわかる。

海外との比較

最後に2018年住調に基づいて海外との比較を簡単に行っておこう。空き家率の国際比較は、統計上の空き家の定義の違いにより厳密には難しいが、筆者の研究グループが行った調査では、イギリスやドイツ、フランスでは2~8%程度であった[5]。日本の空き家率は上昇し続けてきたのに対し、欧米先進国の空き家率は、景気の良し悪しなどによって循環的に上下に変動しているに過ぎない。もちろん、どの国でも衰退地域で空き家率が上昇する例はあるが、日本のように全国的に空き家が増えている例はない。

こうした日本と欧米における空き家事情の違いの背景には、次のような点がある。まず、欧米のまちづくりでは総じて、市街地とそれ以外の線引きが明確で、どこでも住宅を建てられるというわけではない。そして、建てられる区域の中で、長持ちする住宅を建てて長く使い継いでおり、購入するのは普通、中古住宅である。欧米の住宅市場では、全住宅取引のうち中古の割合が70~90%程度を占めるのに対し、日本ではその比率は14.5%(2018年)に過ぎない。また、日本の住宅寿命は短く、取り壊された住宅が取り壊された時点で何年経過していたか(滅失住宅の平均築後経過年数)を見ると、日本の32.1年に対し、アメリカ66.6年、イギリス80.6年となっている(国土交通省調べ)。

今後の政策への含意

日本では、戦後、高度成長期の住宅不足に対応するためまち(市街地)を広げ、新築を大量に造ってきたが、一転して人口、世帯が減少に向かうようになると、条件の悪い地域から引き継ぎ手がなく、空き家が増えるようになっている。従来は短期間で建て替えることが前提で住宅寿命が長くなく、使うに使えないという事情もある。空き家を増やさない根本策としては、広がりすぎた市街地を縮減するとともに、新築を減らし中古市場を拡充していくことが必須である。

ただし、住調で見ると、従来からストック増加に結びついた部分については、世帯増加に応じた部分がほとんどで、それ以外の部分は必ずしも多くない(図3、4)。2013~18年の5年間では、それ以外の部分が前の5年間に比べ減っている(戸数ベース)。そのように見れば、近年の新設住宅着工は、世帯増に対応したり滅失・廃屋化した部分を補ったりするための戸数としては、適正水準からそうかけ離れたものではないといえなくもない。そうすると問題は、住調のその他空き家のうちもはや市場に戻すことが困難なものや、住調の調査対象からははずれた廃屋の処理をどのように行うかが焦点になるように思われる。立地適正化計画における居住誘導区域からはずれるようなものは、取り壊しを積極的に進めていくことが現実的かもしれない。

中古比率の向上については、人口減少下で住むべき場所を絞り込み、新築で優良ストックを増やしていった後の中長期的な課題とすべき性質のものなのかもしれない。優良ストック蓄積のためには、居住誘導区域外の建築は禁止していくことも必要になるだろう。

[1] 国土交通省「平成30年住宅・土地統計調査の集計結果(住宅及び世帯に関する基本推計)の概要」社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第48回)資料、2019年10月29日。

[2] 注1と同じ。

[3] 建築物除却届の提出は義務ではあるが届けていないケースは多く、全国解体工事業団体連合会の幹部によると、実際には統計数字の2倍は壊しているという(千葉利宏「『空き家数』の増加にブレーキがかかった不可解」東洋経済オンライン、2019年5月10日。

[4] 総務省「平成30年住宅・土地統計調査の『空き家』の捉え方」平成30年住宅・土地統計調査に関する研究会第3回資料、2017年1月24日。

[5] 米山秀隆編著『世界の空き家対策』学芸出版社、2018年。